|

|

近日,发生在北京市门头沟区的一起交通肇事罪案,因法检机关意见严重相背,引起了法律圈的高度关注,可谓“神仙打群架”。有人支持检察院的抗诉,认为检察院抗诉理由确实且充分,既维护了其司法监督职能、又保障了被告人合法的人身权益,因此极力谴责了一审及二审法院判决的不合法性;也有人支持二审法院的判决,认为被告人一系列的犯罪情形应该依据刑法的相关规定,进行审理判决,担负着巨大的压力公正了司法。本文就本案背后牵扯的是法院与检察院就认罪认罚案件量刑权归属及案件中焦点的问题进行分析,学疏才浅,仅供参考。

一、基本案情

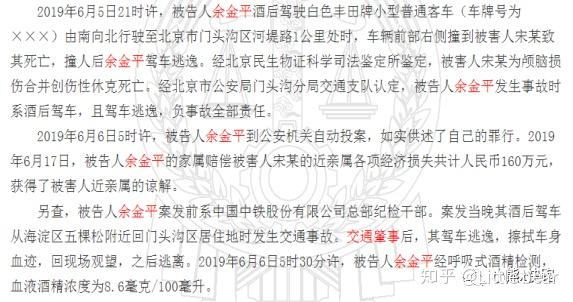

(以上截图来自中国裁判文书网)

二、本案焦点问题

1、本案被告人余金平是否构成自首?

第一,事故发生后,监控录像拍摄到余金平驾车撞击道路右侧护墙,校正行车方向回归行车道,未停车并驶离现场。之后余金平驶入其居住地的地下车库,熄火后绕车检查、擦拭了车身血迹后回到现场观望,此时余金平已经确定其知晓撞死被害人的事实,并依旧逃离现场至附近足疗店。至此,可以确定余某酒后驾车并造成一人死亡的严重后果已触犯刑法规定的交通肇事罪,且肇事后逃逸的行为属于该罪的法定加重情形,适用法定升格刑罚(即法定刑3年以上7年以下有期徒刑)。

第二,第二天5时左右,余金平前往北京市公安局门头沟分局交通支队投案。投案后余金平未将其撞人的事实进行如实供述,不确定撞的人还是物的说法明显不符合事实及常理,可以说被告人在刻意隐瞒这一关键性的事实陈述。我国刑法明确了自首的本质特征是犯罪分子必须如实供述自己的罪行。从上述查明的事实来看,本案被告人刻意隐瞒自己撞人的事实,因此不应认定为自首,二审法院对该认定无误。

2、被告人余金平是否适用认罪认罚从宽制度?一审法院有没有违背“认罪认罚从宽”制度?

由上述分析可知,本案被告人余金平虽投案,但由于未能将关键性事实如实陈述出来,因此不属于自首情形;因而不符合为“认罪”标准,进而不能适用认罪认罚从宽制度。

自2018年刑事诉讼法修改以来,学界对“认罪认罚从宽制度”进行了大量的研究与分析,因其对保障人权及优化诉讼效率方面具有积极影响,此后该制度在公检法各机关的适用非常广泛。但单从本案的基本事实来分析,被告人却不适用认罪认罚从宽相关规定;再者刑事诉讼法也只是规定认罪认罚可以从宽,不是应当。

3、自首与认罪认罚从宽制度中是否存在重复评价问题?

当然,本案并没有涉及到两者的交叉问题,只是其他案件也可能被考虑,这里也进行一下分析。第一,根据我国刑法规定,自首的可以从轻或减轻处罚。其中,犯罪较轻的可以免除处罚。符合认罪认罚情形的犯罪嫌疑人或被告人,可以从宽处罚。

第二,上述二者的认定中虽有交叉,但认罪认罚从宽应为自首、坦白、认罪之外一个新的独立的量刑情节。即可以从自首等情节从轻或减轻之后,再适用认罪认罚从宽制度,可以叠加适用。这符合该制度存在的法理与其制订的初衷,因此自首与认罪认罚从宽制度中并不存在重复评价的问题。

4、本案被告人余金平能否适用缓刑?

这也是本案的一大焦点问题。我国法律上规定的缓刑制度,设置上比较抽象,对于具体的一些认定可能会有不同的判断。本案在这一方面,法院与检察院各自认定中也未能避免分歧,但本文认为法院的事实理由充分确实。

二审法院认为:第一,被告人对开车撞人一事是明知的,且有逃逸事实,主观恶性大,属于加重情节;第二,被告人虽投案,但是未向公检法如实交代自己撞人的事实,属于隐瞒事实,遂不能认定为自首;第三,被告人酒后驾驶机动车,也应属于从重处罚情节,且与第一点不形成重复评价。第四,被告人属于纪检干部;虽此身份与该事件并无因果关系,但鉴于上述的特殊身份,被告人应当更加注重与管理自己的行为,敬畏生命、遵守法律法规,当然可以当做其能否适用缓刑的重要考量的因素。

综上所列几点,本案被告人不适用缓刑制度。

5、二审法院的判决是否违反了“上诉不加刑”原则?

这个问题根据《刑事诉讼法》的规定,其实很好区分。刑事诉讼二审的引起,只有两种方式;第一是被告人、自诉人及其法定代理人上诉,再就是检察院的抗诉。而“上诉不加刑”的原则,仅仅只针对被告人、自诉人及其法定代理人上诉的情形,检察院抗诉的不受“上诉不加刑”原则的限制。本案中,两种情况都出现了,既有被告人上诉又有检察院抗诉,此时二审法院也不受该原则的限制。

三、结语

总结上述观点的分析,本文认为二审法院的判决结果是符合事实与法律依据的。虽不同于普通大众对于案件处理的判断,但我们在分析案件的同时,也应当结合法律的规定全面的合法有据的判断。不能只是“众说风云”,乃至“三人成虎”,当然以上仅作为个人对该案件浅显的分析,有不成熟的地方请见谅。 |

|